Каждый спорт мечтает быть футболом: о том, как федерациям эффективно тратить деньги

Коллаж: Orda.kz

Коллаж: Orda.kz

Может ли спорт в Казахстане стать успешным бизнесом, и что нужно для этого делать — в материале «Спортивной орды».

Речь пойдёт о трёх федерациях, одна из которых, возможно, станет примером для других. Для анализа мы взяли карате, лёгкую атлетику и фехтование. Но прежде чем рассказывать истории о каждой из них, нужно погрузиться в спортивный контекст. Всё стоит денег, о них и поговорим.

Выступление на Олимпийских играх 2024 года можно назвать провальным. Лицензий на соревнование казахстанцы больше, чем обычно, не завоевали, в кризисе спортивная инфраструктура, которая обновляется со скрипом, спортивная медицина ни жива, ни мертва.

Проблемы стараются решить вливанием денег. Больших денег. Их обычно берут из казны, а значит, и из кармана каждого налогоплательщика. Казахстан к спортсменам щедр. Такой вывод можно было сделать исходя из сумм финансирования в сравнении с опытом других стран, количества видов спорта, получающих господдержку, да и целом отношения властей к высоким спортивным достижениям.

В 2024 году после выступления спортсменов на Олимпийских играх можно было понять несколько вещей: спорт в кризисе, и что ещё важнее, в кризисе всё управление спортом.

12 августа 2024 года на сайте Министерства туризма и спорта была опубликована статья, в которой ведомство прокомментировало ранее сделанные британскими журналистами прогнозы, что пророчили Казахстану не слишком высокие позиции на Олимпийских играх:

«Накануне Олимпийских игр британский журнал Inside the Games опубликовал статью с прогнозами для стран Центральной Азии. В статье под заголовком „After Tokyo dud, Central Asian countries may struggle again in Paris“ высказывалось мнение, что Казахстан не завоюет золотых медалей в Париже. В качестве причин назывались:

- системные сбои, начавшиеся 8–10 лет назад;

- недостаточное время для подготовки к реформам после неудачного выступления на Азиатских играх, так как на это отводилось всего лишь восемь-девять месяцев.

Однако казахстанские спортсмены опровергли эти прогнозы, достигнув значительных успехов на Олимпиаде в Париже. Казахстанская сборная завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали, заняв 43 место в общекомандном зачёте. В сравнении с Олимпийскими играми в Токио, где Казахстан занял 83 место с восемью бронзовыми медалями, прогресс очевиден: команда поднялась на 40 позиций»

В таком свете, конечно, выгодно — 40 позиций, это сильно, и для посвящённых, и для таких, кто к спорту отношение имеет очень косвенное. Только это всё равно второй худший результат за всю историю выступлений казахстанских спортсменов на летних олимпиадах. Действительно, 88 место в Токио — это настоящая трагедия для страны, которая никогда до этого не спускалась ниже 40 строчки.

Особенно удручающая картина на фоне прогресса Узбекистана, с которым как с успешным в этом отношении соседом Казахстан может себя сравнивать. Страна быстро прогрессирует. И во Франции вырвалась на 13 место олимпийского рейтинга. Медалей привозит всё больше и больше.

Проблема вскрылась, кому-то нужно отвечать. Посыпать голову пеплом министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев решил не себе, но вскоре всё равно покинул свой пост. На его место пришёл молодой (для подобных должностей, судя по настроениям, что витали в общественном пространстве в период его назначения) 40-летний Ербол Мырзабосынов.

Мырзабосынов поддержал законопроект, который по аналогии с более передовыми в спорте странами сокращает финансирование спортсменов.

Читайте также: Раньше Казахстан финансировал из госбюджета 173 вида спорта. Теперь лавочка закроется?

В России или Германии, на которые хочет равняться Казахстан, деньги дают только определённым видам спорта, их около 30, так в своих выступлениях говорили люди, за эту сферу ответственные. Наш внушительный бюджет до этого законопроекта, как оказалось, дробился почти на 180 видов, и, естественно, на душу спортсмена приходилось не густо.

По новому сценарию поддержка спортсмена должна быть концентрированной и оказываться только тем видам, что приносят медали, поднимают имидж и уважение к стране. По самой актуальной информации, широта жеста сохранится, финансировать будут не менее 60 видов спорта.

Возможно, это шаг в сторону того, чтобы действительно иметь со спорта выгоду, не как побочный эффект, а как обязательное условие. Понять, успешный ли это ход, массовый болельщик сможет по результатам следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. У спортсменов и системы есть чуть больше трёх лет, чтобы привыкнуть к новшествам.

К тому же над спортивным бюджетом страны в ближайшие годы не висит дамоклов меч в виде крупных соревнований. Минувший 2024 год оказался дорогим для спорта и госбюджета — мы встречали людей со всех концов света на Играх кочевников, отправляли лучших в Париж за олимпийскими медалями, а потом щедро наградили их финансовыми выплатами.

С таким общим знаменателем закончился 2024 год. Экономическая обстановка текущего года не то чтобы благоприятная для решения накопившегося вороха проблем. Бюджетные расходы и любые излишества, как сказал президент, надо будет урезать.

Токаев уже подписал новый Бюджетный кодекс, впереди Налоговый.

13 сентября Минфин презентовал проект республиканского бюджета. В 2025 году на туризм и спорт планировали выделить 141 млрд тенге. В списке того, на что деньги хотели потратить, значатся развитие спорта высших достижений и строительство Национального университета спорта. Следом туризм и воспитание одарённых в спорте детей. Возможно, это не окончательная сумма, но, во всяком случае, именно её рассматривали.

Постановлением от 28 марта 2023 показали концепцию, в рамках которой всё связанное с физической культурой и спортом в Казахстане будет развиваться до 2029 года. В документе упоминается ревизия спортивного инвентаря — вот деталь, на которую обязательно нужно обратить внимание.

«По итогам 2022 года насчитывается 43 071 спортивное сооружение (по сравнению с 2021 годом рост на 550 единиц), на селе 24 397 единицы, в том числе: объекты физкультурно-спортивного назначения — 15 339, включая физкультурно-оздоровительные комплексы (далее ФОК) — 638, объекты учреждений образования — 25 304, спортивные школы (СШ) — 2428. Наблюдается нехватка обычных пеших троп, велосипедных дорожек, уличных тренажёров. В общем количестве спортивных объектов есть построенные более 30 лет назад, которые сильно физически и морально изношены. 10 % школ республики по-прежнему не имеет собственных спортивных залов и достаточного оснащения спортивным инвентарём и оборудованием. Такое положение не даёт возможности школьникам полноценно заниматься физической̆ культурой и спортом даже в рамках школьной программы. Несмотря на то, что большая часть всех спортивных объектов расположена в сельской местности (24 397 из 43 071), существует проблема по обеспеченности сельских округов, сёл и посёлков достаточным количеством спортивных сооружений в зависимости от климатических, географических особенностей и плотности населения в них», говорится в тексте.

В документе честно говорится о том, что начинать надо с самого начала — со школы, чтобы охватить физкультурой детей. Там же упоминается, что все спортивные объекты — это только бюджетное бремя. Их содержит государство.

И здесь же по-настоящему абсурдная ситуация (мы к ней вернёмся позже). Orda.kz рассказывала, что в одном только Алматы есть культовые спортивные объекты, обслуживание которых обходится в миллиарды бюджетных тенге. И при этом наши спортсмены могут не иметь к ним доступа. Либо им препятствуют.

«Стоит отметить, что в казахстанском законодательстве не предусмотрены меры по стимулированию бизнеса на строительство спортивной̆ инфраструктуры, в том числе по возмещению части расходов на строительство или обеспечению минимального гарантированного дохода при создании объекта спорта», указано в документе.

Отдельно говорится о тренерах и специалистах, которые должны воспитываться и воспитывать спортсменов. Их число уменьшилось. Врачи, нутрициологи, психологи и диетологи, массажисты, которые должны быть хотя бы в команде Национальных сборных (то есть лучших из лучших) в такие места не попадают. Врачей в два раза меньше, чем нужно, а всех остальных перечисленных специалистов даже и не набирают в штат. Проблема — зарплата.

«По итогам 2022 года заработная плата тренера среднего уровня квалификации без стажа и без категории составляет 115 729 тенге».

Сейчас, по сведениям Orda.kz, молодой специалист по лёгкой атлетике идёт на работу за 130 тысяч тенге. Он сможет зарабатывать больше, но только если выдержит годы аскетического существования. А ещё ведь надо учиться. Какую сумму из 130 тысяч тенге 25-летний специалист мог бы выделить на курсы?

Такая же история и со спортивным судейским корпусом. В 2022 году (сейчас ситуация заметно не сдвинулась) — цитата: «За обслуживание одного дня спортивных соревнований судьям выплачивалось от 1239 тенге для судей по спорту, 2655 тенге судьям международной категории».

У «Орды» выходил большой материал, который мы делали в поле, изучая работу дворников. 4000 тенге в день минимум получают наши блюстители чистоты.

И всё это как будто в вакууме от международного опыта, где и механизмы, и подходы, и ценность совершенно другая, кого ни приводи в пример.

2025

В январе 2025 года Минтуризма утвердило бюджетный план до 2027 года. В 2025 году на массовый спорт и продвижение национальных видов спорта выделили почти 1,5 млрд тенге. Это заметно меньше, чем в 2024 году, — 7,25 млрд тенге (ура «Играм кочевников»). В последующие 2026 и 2027 годы сильных колебаний в финансировании, а, соответственно, и массовых мероприятий не планируется.

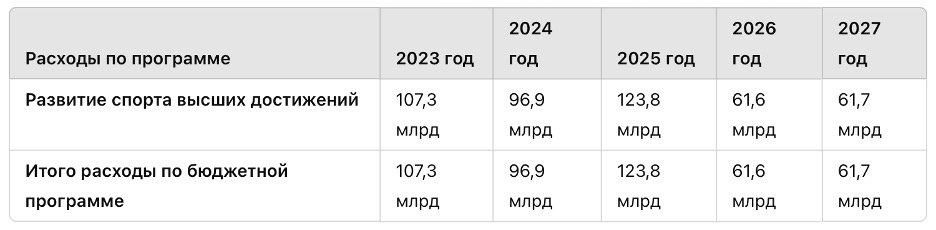

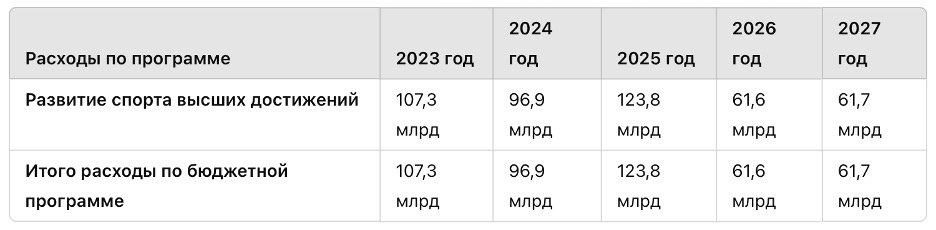

Развитие спорта высших достижений и ввод в эксплуатацию спортивных объектов — это особенная статья бюджета. Сумма в 2025 году будет рекордной по отношению к двум предыдущим и к двум последующим годам. Наглядно:

Причина такого резкого вливания — строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе недостроенного Многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки в Астане». 15 лет уже строят.

На обучение и воспитание одарённых в спорте детей потратят примерно следующие деньги:

Это основные статьи расходов на развитие отечественного спорта. Особой волатильности нет, а кое-где в последующие годы будет очень ощутимое урезание бюджетов. Учтена ли тут мера для повышения спортивного престижа? Ведь раз нет колебаний, значит, результата будут добиваться не деньгами, а управлением и распределением. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается.

И ещё одно противоречие, прежде чем переходить к сути. Смотрим отчёты от 27 февраля текущего года, поражающие результативностью нашего спортивного министерства. Мы массу реальных проблем отметили. Но на бумаге их нет — всё исполнено! Не будем приводить очередной скриншот, по ссылке можно ознакомиться с документом. Получилось долго, зато читатель будет весьма осведомлён о происходящих в спорте делах.

Они на местах научились справляться: карате годзю-рю

Цифры и факты не дают реальной картины — её знают люди «в поле». Те, кто работает, растит чемпионов, управляет федерациями, создаёт идеи.

Амангельды Кармен — человек с очень интересной жизненной историей, по образованию инженер-строитель. Живёт в Алматы. Кармен-сенсей, обладатель чёрного пояса седьмого дана (почётный титул мастера японских боевых искусств). В 8:30 утра он пригласил журналиста «Орды» на тренировку к взрослым. В ожидании встречи с юношами и девушками старше 18 лет приехали во сколько назначено. Оказалось, что взрослые — это люди почтенного возраста за 60, а иной раз и за 70 лет. В слепяще белых кимоно, сосредоточенностью на лицах, они повторяли упражнения за тренером — ненамного старше его подопечных.

Совсем недалеко от оживлённой трассы ранним утром в подвале жилого дома взрослые люди совершенствуют навыки владения телом и разумом.

А начиналось это так. Амангельды Кармен — шеф-инструктор Казахстана от Международной федерации IOGK. Она признана почти во всём мире и активно развивается. На Олимпийский играх вид карате годзю-рю не представлен. Но чемпионатах мира, кубках и других выступлениях — дело обычное. В Казахстане Амангельды — просто основатель федерации годзю-рю. Но, в отличие от лёгкой атлетики или фехтования, бюджетная помощь, помощь олимпийского комитета здесь, конечно, не присутствует.

В карате годзю-рю Амангельды 35 лет, он объездил всю Европу, долгое жил в Японии. Учится каждый день — потому что то, чем он занимается, уникально по своей природе.

«Тогда был запрет на занятия карате. Это был 1987 год. А когда в 1987 году запрет сняли, я увидел, как занимаются. Потом и сам начал тренироваться. Занимался около двух лет. Постепенно спортивное карате мне стало немного надоедать. Одно и то же, неинтересно. Оно было слишком примитивным: мало техники, только спорт, соревнования, всё на результат. А я ведь инженер-строитель. Дома строил. Мне это казалось несовместимым. Думал, что карате — что-то несерьёзное. И вот в 1990 году в Казахстан приехал мастер карате из Голландии. Коллега сказал мне: „Сходи, посмотри, рядом с твоим домом как раз семинар проходит“. Я пошёл, увидел этого мастера — и мне так понравилось!» вспоминает сенсей.

Справка: годзю-рю — это стиль карате, вобравший в себя жёсткие принципы южно-китайского ушу через учения Мияги и Хигаонны, но при этом сохранивший искусство реального поединка. В отличие от современного спортивного карате, годзю-рю направлен не на очки и формальные поединки, а на реальную боевую эффективность и глубокую работу с энергетикой.

Изучать самому и учить других. Так появилось довольно сильное течение в Казахстане. По мнению сенсея, этот вид идеален для нашей страны. Казах силён, проворен, у него быстрая реакция, и это всегда раскрывается в других, более прямолинейных силовых видах спорта, но не хватает терпения. Годзю-рю нацелен на мудрость и ожидание.

«Человеческая жизнь в среднем длится 90 лет. Если разделить её на периоды: до 30 лет — молодость, с 30 до 60 — накопление опыта, а с 60 до 90 — наиболее продуктивное время. Но если не следить за здоровьем, то в 60 лет человек просто теряет силы. Мозг продолжает работать, но он уже не может передавать накопленный опыт. А ведь практика, знания и навыки, накопленные за жизнь, очень важны для общества. Когда в нём много умных людей, общество процветает. Если же преобладают невежественные, оно идёт к упадку. В молодости кажется, что здоровье вечно, но со временем приходит осознание: без здоровья невозможно ни мыслить, ни работать. Если ты физически силён, ты можешь быть продуктивным. Система, о которой я говорю, напоминает танец — это комплекс упражнений, включающий дыхательные техники и ступенчатое развитие: от начального уровня до высшего. Она рассчитана на всю жизнь, подобно обучению в школе, университете и аспирантуре. Изучая её, человек всегда находит новые грани, углубляется в процесс и получает пользу — как в физическом, так и в ментальном плане. Это не просто спорт, а система саморазвития. Она основана на чётких стандартах, напоминающих геометрию: углы, повороты, движения — всё подчинено биомеханике. Незаметно человек становится сильнее: ноги, пальцы, спина укрепляются», объясняет и показывает упражнения Амангельды Кармен.

У сенсея есть несколько групп — это и дети, и взрослые люди, и такие, что в нашем понимании уже пожилые.

Помещение, откуда все эти фото, было заброшенным подвалом.

Амангельды вспоминает, что когда первый раз спустился туда, схватился за голову, всё течёт, подземные коммуникации жилого дома в полном упадке, а он рассматривал помещение для покупки. После долгих переговоров жена дала добро на продажу машины и некоторого имущества. Деньги должны были пойти на покупку и обустройство того самого зала.

Амангельды даже не пытался говорить с жителями во время ремонта. Их коммуникации были повреждены, но если помещение нужно ему, то нужно делать всё самому. Поставил современную систему вентиляции, оборудовал залы для массажа, для администрации, мини-ринг, тренажёрный зал и стретчинг. Сенсей владеет посещением, ведёт дела, привлекает инвестиции, нанимает новых тренеров или даёт работу самым сильным своим ученикам, помещения сдаёт в аренду для других секций. Часто даже бесплатно на несколько месяцев, если соседу не удаётся набрать группу или дела идут не очень.

На ремонт ушло порядка пяти миллионов тенге.

Вложенные средства потихоньку возвращаются. Амангельды кормит семью, оплачивает кредит, выплачивает зарплату. И всё при том, что он не бизнесмен. Один человек держит всю федерацию годзю-рю. Представляет её от лица нашей страны.

У сенсея есть ученики и последователи, которые десятки лет тренируются вместе с ним или под его руководством. Им он доверят, и дальнейший его план — открыть залы во всех городах со своими тренерами. Например, он точно уверен, что будет результат в Астане и Атырау. Для этого нужны деньги.

За весь свой путь Амангельды ни разу не обращался к государственной помощи. Говорит, что некогда было — силы уходили на работу. Но кое-что оказалось весьма кстати.

Orda.kz много пишет о «Даму Бала», мы часто ругаем программу за бюрократию. Но, показывая проблему, не всегда получается отметить реально крутую историю. Ведь помимо неудач, у детского творческого заказа есть эффект. При деле предприниматели, дети, и государство выполняет свою функцию. Сенсей видит для себя в этом идеальное соотношение работы с государством. Нагрузка с плеч родителей за оплату секций снимается. Государство не вмешивается, не требует, не диктует условия. Но сенсей несколько раз повторяет — не больше.

«За 20 лет работы я понял: просто обучать недостаточно, нужна настоящая академия, институт карате годзю-рю. Поэтому я открыл зал в Алматы, вложив в него всё, ведь оборудование в карате так же важно, как инструменты в автомастерской. Ученики прогрессируют быстрее, когда можно не только объяснять, но и показывать. У меня есть сильные специалисты в Атырау и Астане, и я хочу открыть для них такие же залы. Если бы нашёлся спонсор, я бы смог вернуть вложенные средства за пять лет. Для меня это не бизнес, а развитие людей. В традиционном карате всё зависит от стойкости, трудолюбия, таланта. Кто-то уходит из-за финансовых трудностей, но есть и те, кто остаётся, несмотря ни на что»,

говорит Амангельды Кармен.

Когда весь спортивный ресурс и силы страны сконцентрированы в руках государства, это не очень продуктивно. Во-первых, чиновники — не бизнесмены. В нашей стране из спорта почти не извлекают прибыль — потраченные деньги не возвращаются, бизнесменам такое дело не интересно. Но спорт можно делать бизнесом; более того, он может существовать на этом условии почти полностью, такой пример показывают многие страны. Во-вторых, и бизнесмены, и чиновники, которые не знают вид спорта так глубоко, как тренер, своим управлением способны наломать дров. Или нет эффективности управления финансовым ресурсом, который у нас есть. Но главная задача любого труда, дела, упражнения — эффективность. Ну и удовольствие, конечно. Но первое — эффективность.

Возможно, успехов, устойчивости и прибыльности своего дела Кармен добился как раз потому что был в курсе дела, знал, что нужно делать и не ждал подмоги от государства.

«Мне 43 года, и я занимаюсь годзю-рю уже шесть лет. Наш сенсей с полной самоотдачей предан карате. Я уважаю таких людей и учусь только у лучших, поэтому обратилась к нему. С тех пор уже четыре года тренируюсь здесь. Годзю-рю помогает мне чувствовать тело, каждую клеточку, а также работать над мышлением. Любое движение проходит через мысли, и благодаря карате я избавляюсь от неэффективных автоматических реакций. По жизни я человек, который хочет быстрых результатов, но годзю-рю — это не про спешку. Это философия на всю жизнь. Здесь невозможно достичь цели мгновенно, нужны терпение и дисциплина. Со временем я стала терпеливее не только в спорте, но и в бизнесе, отношениях с людьми, семье. Это изменило мой характер. Думаю, годзю-рю идеально подходит казахам, так как учит выдержке, а наш менталитет нацелен на быстрые результаты. Если внедрять этот подход, это улучшит качество работы, услуг, даже человеческих взаимоотношений. Пусть годзю-рю не олимпийский вид спорта, но он формирует менталитет, развивает терпение и укрепляет нацию. Мы сами популяризируем этот стиль через соцсети, призываем людей приходить. Всё больше людей осознают, что спорт должен не калечить, а оздоравливать, и без этого уже не обойтись», говорит каратистка.

Красивая взрослая женщина носит коричневый пояс, нам было очень интересно с ней поговорить. И, как оказалась, история её пути в карате — очень необычная!

«Мне было 58 лет, когда я пришла сюда. Сейчас 61. Сначала я год просто приходила в зал, полы мыла, но не решалась встать в строй. А потом сенсей сказал: „Хочешь попробовать?“ Я спросила: „Мне можно?“ И с того момента я здесь. Уже три года. Всю жизнь работала на стройке, физический труд был привычным делом. Думала, что крепкая, сильная, но однажды дети играли в мяч, и он покатился ко мне. Я хотела просто отбить его ногой, но удар получился кривым. Я вдруг поняла: тело меня больше не слушается, оно живёт отдельно от мозга. Решила заняться чем-то, что вернёт мне контроль. Пошла на йогу, но не понравилось — мне нужно было что-то более динамичное. Так попала в годзю-рю — просто потому, что оно было рядом. И теперь я полностью владею своим телом, осознаю каждое движение. Семья поддерживает. Они рады, что я занимаюсь. У меня мама болела деменцией, и я знаю, что есть генетическая предрасположенность. А здесь мы постоянно работаем с разумом, интеллектом, телом. Я чувствую, что стала сильнее, улучшилась осанка. Раньше весила 46 кг, а теперь 53 — в кости пришла плотность, я стала крепче. До сих пор в шоке, как я могла быть такой лёгкой. Сейчас у меня коричневый пояс, но ранг ниже, чем у детей, поэтому стою сзади. Но я стала увереннее. Раньше не умела говорить „нет“, всегда старалась всем угодить. А теперь это изменилось. Я бы хотела, чтобы больше взрослых занимались. Чтобы не старели ни телом, ни разумом. Но как это донести? Мне кажется, не хватает информации. Нужно, чтобы показывали по телевизору, рассказывали. Чтобы люди видели: вот, взрослая женщина занимается, и у неё всё получается. Может, тогда больше людей осознали бы, как это важно», рассказала она.

В Казахстане есть программы серебряного возраста, поддержка и трудоустройство пенсионеров после 50 лет. Сколько у нас людей, которые трудились на производствах. Вдруг однажды по аналогии с «Даму бала» люди смогут выбирать секцию для своего развития.

Наш пример — федерация годзю-рю — про то, что спорт может быть автономен, приносить прибыль, вовлекать людей всех возрастов и находить последователей. По словам сенсея, периоды развития всех вторичных индустрий — это экономический рост. Когда он есть, много людей в стране могут отодвинуть вопросы выживания и заняться чем-то духовным.

Чтобы развивать своё дело, Амангельды Кармену нужны спонсоры, которые готовы вложить деньги на условиях возврата. Тогда можно будет нанять людей, которые отправятся в регионы, чтобы там продолжать это дело.

Государство может предложить программу пенсионерам, может, кто-то сможет предоставить помещение. Ничего запредельного — но знания и терпение сделают всё вместо сотен «программ развития».

«Я хочу, чтобы люди, которые идут со мной, могли обеспечивать свои семьи. Когда есть стабильность, продуктивность растёт. Но сейчас часто деньги выделяют тем, кто громче заявляет о себе, кто размахивает медалями. Родители стали спонсорами, гонятся за призами, которые ничего не значат. Ребёнок живёт похвалой, но в итоге остаётся ни с чем. Гораздо важнее учить думать, работать, а не просто мечтать о победах. Соревнования, конечно, нужны, но параллельно должен идти обучающий процесс. Если с детства не привыкаешь к труду, усидчивости, потом уже не научишься. Такой человек хочет всё и сразу — хорошую работу, зарплату, но не готов ничего отдавать. А если ребёнок с малых лет учится думать, зарабатывать, он понимает, что нужно вкладываться в общество, а не только потреблять. Самый главный ресурс — человеческий. Если его неправильно развивать, общество не сможет расти. Есть три ключевые профессии: фермер, скотовод и детский тренер. Первый даёт хлеб, второй — мясо, а третий воспитывает тех, кто потом станет учёными, врачами, журналистами. Всё держится на этих людях, а не на начальниках. Я благодарен за поддержку, но хочется, чтобы её было больше. Если бы нашлись спонсоры, это дало бы толчок развитию. Можно взять деньги в долг, вложить их, а через несколько лет вернуть. Но образовательный процесс — это не купля-продажа. Это долгий путь, на который нужны время и терпение», заключил Амангельды Кармен.

Лёгкая атлетика: массовость профессионалов перерастает в любителей

В «королеве спорта», как принято её называть, происходят перемены. Из важного: сменился президент федерации. Ею стала Ольга Рыпакова, спортсменка, которая принесла нашей стране олимпийское золото, а ещё серебро и бронзу. В профессиональном сообществе много споров о том, что имидж атлетики падает. О проблемах в этих видах спорта подробно пишет Алексей Губанов. Он не только подсвечивает провалы, но и предлагает решения.

Чтобы спорт был популярным, ему должна уделять должное внимание и общественность. Инициировать обсуждения и интерес — цель федерации, но она этого не делает. Тогда Губанов заявил:

«Я предлагаю Федерации лёгкой атлетики Казахстана @qazathletics свою безвозмездную помощь продолжительностью в один год.

Что изменится за этот год?

1. Сайт и аккаунты федерации обретут жизнь и системное появление контента.

2. Будет налажена конструктивная связь с региональными и республиканскими СМИ и аккаунтами в социальных сетях.

3. Увеличится количество подписчиков на официальные аккаунты федерации и увеличится посещаемость сайта.

4. Появится WhatsApp-группа, в которую будут входить казахстанские журналисты, которые хотя бы изредка писали и пишут о лёгкой атлетике, что позволит сделать процесс снабжения журналистов информацией более системным», — написал Алексей.

У Алексей Губанова очень сильное комьюнити, близкая связь со спортсменами. Их он фотографирует, результаты анализирует. В соцсетях делится. Но увы, никакой обратной связи от федерации.

«Я не знаю, почему так произошло. Судить я не буду. В Федерации лёгкой атлетики сейчас идёт большой перестроечный период. Я хотел бы помочь как-то начать работу. Может быть, моё послание вообще не дошло до людей, которые принимают решения. Может быть, ещё какие-то факторы»,

говорит Губанов.

Как человек, который каждые соревнования делает сводку по результатам, Алексей Губанов заметил, что они всё же растут.

«Результаты действительно растут — динамика за последние 13 лет это подтверждает. Однако рост хаотичный, а не стабильный. Сейчас улучшения касаются не всей казахстанской лёгкой атлетики, а отдельных спортсменов — яркие звёзды показывают высокие результаты, что влияет на общий рейтинг, особенно в юношеской категории. Взрослая лёгкая атлетика тоже прогрессирует, особенно в беге на средние дистанции. Раньше на чемпионате Казахстана можно было победить с результатом уровня первого разряда, но этой зимой сразу трое или четверо спортсменов пробежали по нормативу КМС. Это серьёзный прорыв: раньше такой результат практически гарантировал золото, а теперь конкуренция значительно возросла»,

отмечает Губанов.

За нормативами мирового уровня мы всё же не поспеваем. И у этого есть ряд причин. Одна из таких — своего рода вырождение профессионального контингента и перетекание его в другую стезю — любительскую.

«Для достижения высоких результатов в спорте необходимо отдавать тренировкам всё своё время, жертвуя здоровьем, учёбой, работой, личной жизнью. При этом нет никаких гарантий, что эти занятия в будущем помогут спортсмену в карьере, в получении качественного образования и так далее. Да, спорт даёт возможность увидеть мир, как-то закалиться, научиться жить в коллективе и прочее. Но сверстники спортсмена, в 22–25 лет окончившие вузы, успевшие найти работу, к 30 годам уже обладают необходимым стажем, опытом, занимают какие-то позиции в бизнесе, на госслужбе. А спортсмен высокого класса заканчивает свою спортивную карьеру в 30–35 лет, даже имея высшее образование, приходит устраиваться на работу и в анкете на вопрос „стаж работы, опыт работы по специальности“ не может написать ничего», объясняет заслуженный тренер РК, почётный вице-президент Азиатской ассоциации Алексей Кондрат.

По словам тренера Алексея Кондрата, после развала СССР казахстанская лёгкая атлетика почти 25 лет входила в пятёрку лучших стран Азии, регулярно занимая высокие места на чемпионатах и Азиатских играх. Но за последние два олимпийских цикла успехи обрушились. На Азиатских играх 2018 года Казахстан завоевал лишь одну золотую медаль и занял восьмое место в командном зачёте. В 2019 году на чемпионате Азии ситуация повторилась, причём Казахстан уступил Узбекистану. В дальнейшем результаты только ухудшались: на чемпионате Азии 2023 года казахстанские легкоатлеты остались без золота и серебра, завоевав лишь несколько бронзовых медалей. На последних Азиатских играх команда также не смогла взять ни одного золота или серебра, ограничившись четырьмя бронзовыми наградами, причём одна из них досталась благодаря дисквалификации соперников.

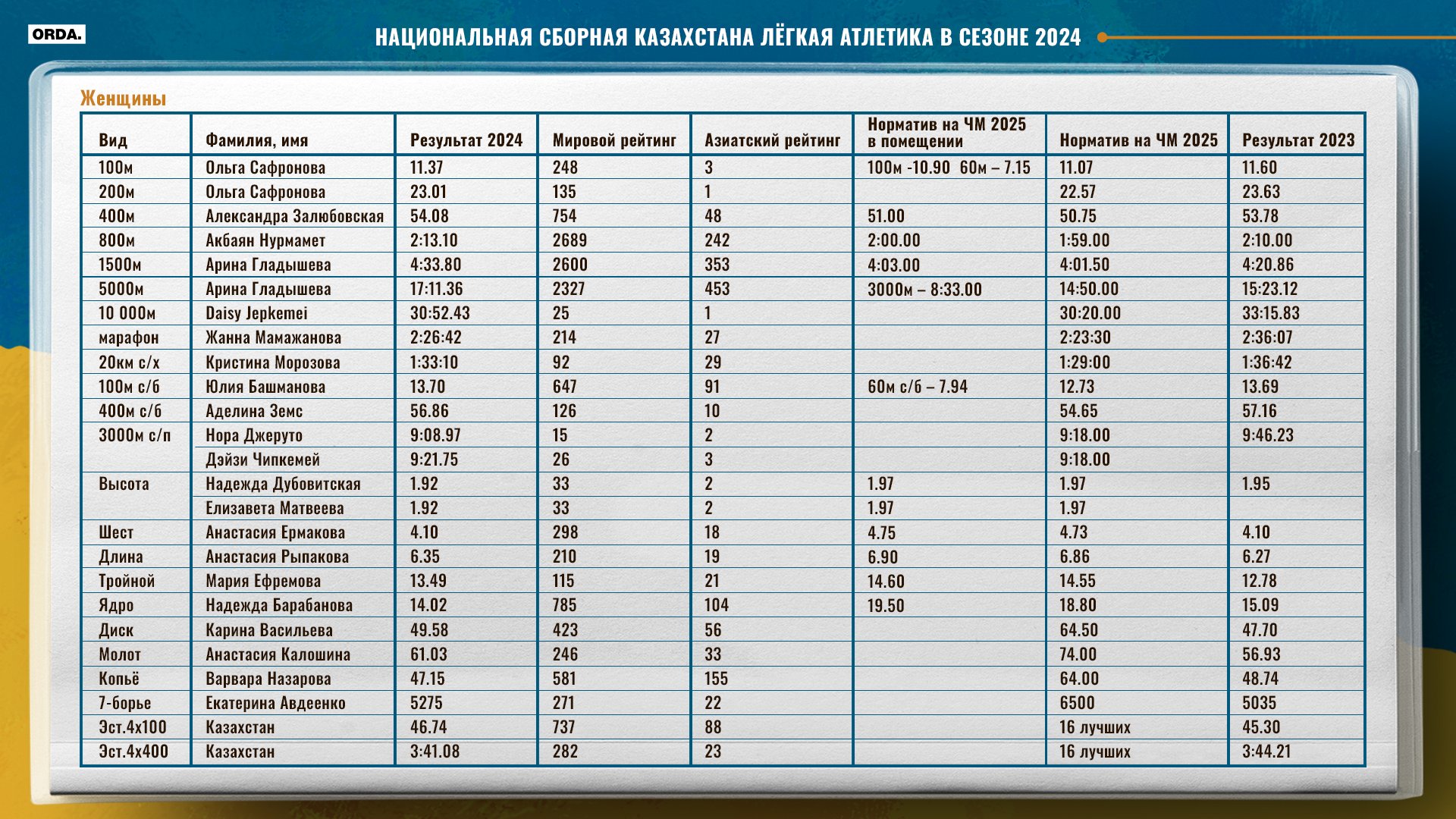

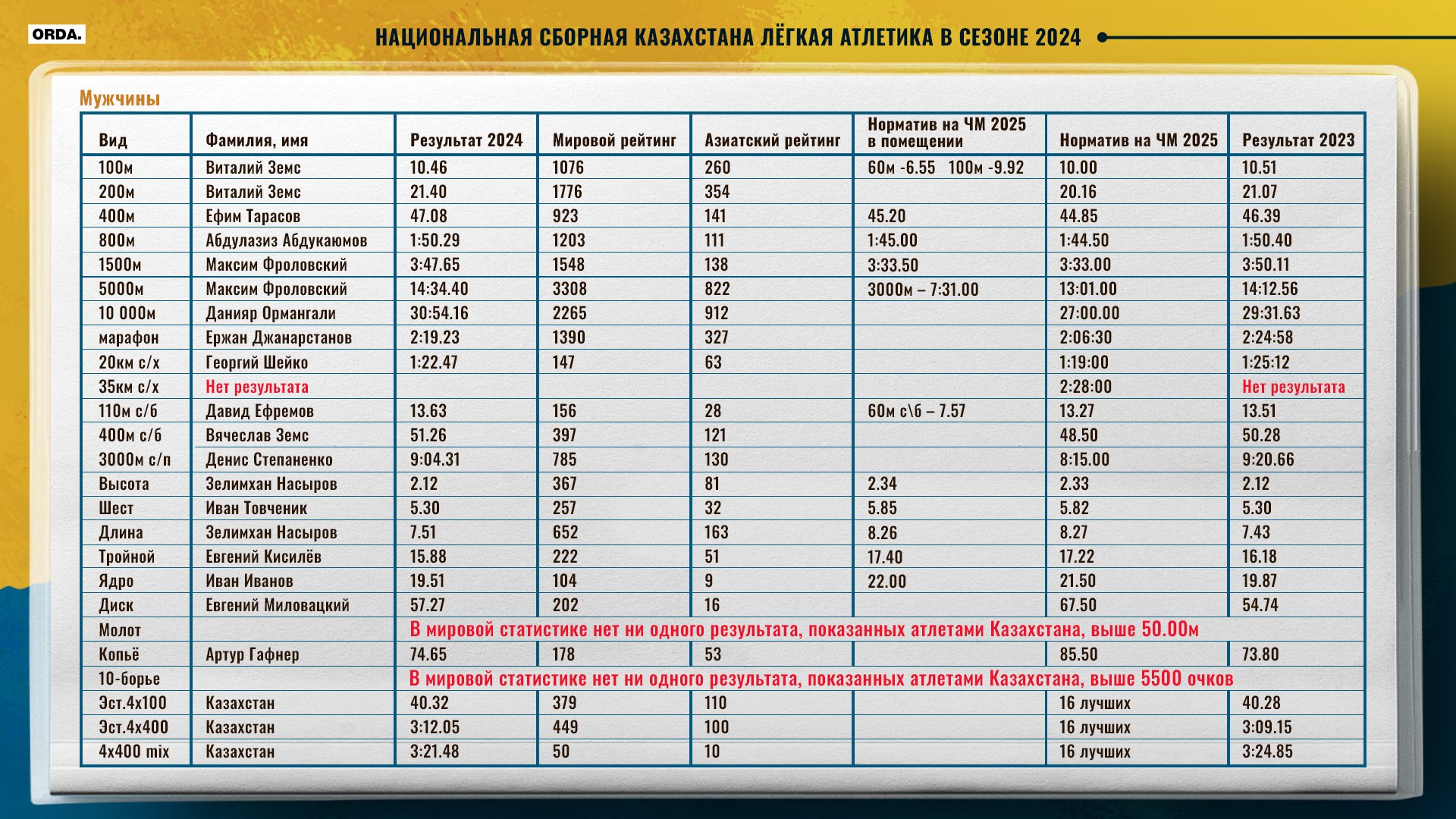

Количество казахстанских легкоатлетов на Олимпийских играх резко сократилось. Если с 2000 по 2016 год страну представляли от 20 до 26 спортсменов, то в 2020 году их стало всего десять, а в 2024 году — семь, из которых двое — натурализованные спортсменки из Кении.

Если посмотреть на результаты за сезон 2024 года, становится очевидно, что в юниорской лёгкой атлетике Казахстана нет спортсменов, входящих в тройку лучших даже в Азии, не говоря уже о мировом уровне.

Но важно и то, какие позиции занимает наш текущий взрослый резерв. Вот результаты наших женщин:

А вот мужчин:

«Я не знаю, сколько человек сейчас включено в штатную команду РК. Наверное, 32–35. То есть это те, кто получает заработную плату, те, кому идёт стаж, пенсионные накопления. Остальные в лучшем случае получают какую-то финансовую поддержку от своих областей. Их немного. Кто не попал в эти категории, остаётся на попечении родителей. Поэтому мы теряем очень много атлетов в возрасте 19–20 лет. Это возраст, когда они ещё не пробились во взрослую, небольшую по размерам команду, но уже и не юниоры. Спортсмену 19–20 лет, он КМС, он ещё не может выступать на равных с сильнейшими взрослыми азиатскими атлетами, особенно в метаниях или длинных бегах, значит, не приносит медалей, призовых мест, значит, не представляет большого интереса для своих областей и национальной сборной», говорит Алексей Кондрат.

Так из спорта вымываются поколения. Проблема с тренерским составом, с оплатой труда, с качеством кадров, которые готовят успех, повсеместная.

«Мы должны брать, если это возможно, у ведущих стран мира, в первую очередь европейских и США, систему обучения тренеров, это самое главное. Должны создаваться условия для занятий лёгкой атлетикой и спортом вообще. Нужна соответствующая XXI веку инфраструктура. Да, у нас сейчас есть шесть легкоатлетических манежей, но есть города и посёлки, где в зимнее время дети тренируются просто в игровых залах, если они есть, или в неприспособленных для этого помещениях. На лето на всю страну сейчас один сертифицированный стадион, и то, даже он по своей категории не может принять, например, чемпионат Азии среди взрослых. Кроме этого, необходимо перенимать у европейских стран, Японии, Китая способы привлечения детей, населения в лёгкую атлетику. А это значит — развитие в первую очередь массовой лёгкой атлетики, детской и юношеской лёгкой атлетики», в который раз повторяет Алексей Кондрат.

Читайте также: Не благодаря, а вопреки: как казахстанские легкоатлеты умудряются добиваться успеха в средневековых условиях

Такого же мнения придерживается и Алексей Губанов:

«У нас практически нет смены. Молодым тренерам сложно найти работу с той зарплатой, которую им предлагают — это катастрофа. Казахстанский спорт, занижая ставки, фактически пилит сук, на котором сидит. Главный человек в спорте — не спортсмен, а тренер. Если один спортсмен завершает карьеру, тренер может воспитать другого такого же уровня. Он обеспечивает кадровую заменяемость, а не спортсмен. Но есть проблема: не все тренеры стремятся к развитию. Приезжали иностранные специалисты, проводили мастер-классы, но многие наши тренеры воспринимали это формально — сходили, галочку поставили, но ничего не поменяли. Конечно, есть и те, кто действительно хочет расти, но в целом революции не происходит».

Как складывается такая недостача в карманах тренеров, которые приносят медали, неизвестно. Ведь деньги выделяются немаленькие. Что это в таком случае — неумение инвестировать или отсутствие интереса к конкретным дивидендам?

«СМИ со ссылкой на комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта публиковали информацию о расходах различных видов спорта за последнее четырёхлетие. Из этой информации мы видим, что на лёгкую атлетику за четыре года было выделено почти миллиард и 354 миллиона тенге. Но это не всё: не меньшие, а как говорил бывший президент Федерации Даниал Ахметов, ещё большие суммы выделялись из областного бюджета профессиональному легкоатлетическому клубу Altay Athletics, который находится в ВКО и куда были включены ведущие легкоатлеты Казахстана, в том числе и натурализованные кенийские спортсмены. И данные, опубликованные на сайте госзакупок на 2025 год, подтверждают это. На 2025 год на услуги по подготовке, содержанию и участию спортсменов по лёгкой атлетике на республиканских и международных спортивных соревнованиях в 2025 году выделено 464 млн 285 тысяч тенге. В целом на финансирование профессионального легкоатлетического клуба Altay Athletics за период с 2017 по 2025 год было выделено около 3,7 млрд тенге (около 10 млн долларов США, исходя из разных курсов по годам). В среднем больше одного млн долларов США каждый год, включая два года (2020–2021) пандемии COVID-19, когда в Азии отменили все соревнования. Как расходовались эти средства, на кого, на что, неизвестно», приводит цифры Алексей Кондрат.

А ещё есть деньги фонда SportQory и областные бюджеты. Но конечные пути этих сумм проследить очень сложно. Причём предлагаемые для прочтения общественности отчёты более чем размыты. Кондрат приводит в пример документы World Athletics или Asian Athletics, где каждая цифра в конкретной графе с итоговым назначением рассказывает историю.

Подробнее о легионерах. Щепетильная и почти никем не одобряемая история натурализации спортсменов пока не увенчалась успехом:

«У нас есть тренер, который работает с кенийскими спортсменами. Но насколько он интегрирован в подготовку казахстанских стайеров? По сути, никак. Кенийцы как тренировались у себя на родине, так и продолжают там заниматься. На уровень наших стайеров это почти не влияет. Мы платим за его работу, но могли бы получить гораздо больше, если бы действительно включили его в систему подготовки. Если он настолько ценен, что ему даже предложили сменить гражданство и работать в наших клубах (теперь уже нескольких, после закрытия „Алтая“), то логично было бы использовать его опыт более эффективно. Кроме того, натурализованных спортсменов нужно чаще привлекать к соревнованиям внутри страны. Им важно видеть, с какими скоростями работают сильнейшие бегуны и к каким результатам нужно стремиться. В этом году, к счастью, произошёл сдвиг: зимний сезон кенийцы провели в Казахстане и выступили почти на всех стартах в Астане. Возможно, это начало перемен — во всяком случае, хочется на это надеяться», предложил Алексей Губанов.

Огорчает и то, что отбирают самое важное для этого вида спортивное сооружение — Центральный стадион в городе Алматы. Это единственное место, где можно проводить летние соревнования мирового уровня. Подробно и полно о первом гвозде в гроб «королевы спорта» читайте здесь:

Центральный стадион в Алматы станет футбольным полем? Как в Казахстане хоронят лёгкую атлетику

Вот как сейчас выглядит Центральный стадион:

Татьяна Дударь, тренер из региона, с проблемами инфраструктуры сталкивается на передовой. В городе Сатпаеве тренировки детей, и притом таких, что чемпионами становятся, проводят в полевых условиях. Голь на выдумку хитра. Бег в баскетбольном зале и другие инженерные решения мы описывали здесь. В разговоре с нами она даже не упоминает домашнее «горе».

«Спортивных сооружений у нас не так много. В Усть-Каменогорске с манежем всё в порядке — там всегда пускают. Но, например, в Астане манеж принадлежит Центру олимпийской подготовки, и просто так туда не попадёшь, только за арендную плату. Раньше была возможность тренироваться на стадионе в Алматы, но сейчас ситуация везде одинаковая. На тренировочные сборы приезжаешь, а тебе говорят: „Плати“. Хотя манеж принадлежит лёгкой атлетике, спортсмены всё равно должны платить за доступ. Это ненормально», говорит президент по лёгкой атлетике в области Улытау Татьяна Дударь.

На запасном поле Центрального стадиона, куда много лет вход был бесплатным, тоже появилась предпринимательская «жилка».

По словам Татьяны Дударь, в последнее время система подготовки, которая пусть не приводила к искромётным результатам, но не позволяла разваливаться тому, что есть, пошатнулась.

«Раньше национальная сборная проводила централизованные сборы и к ней подключался ближайший резерв — те, кто должны были заменить действующих спортсменов. Юниоры тренировались вместе с основным составом, перенимая опыт и повышая уровень. Теперь же национальная сборная, состоящая из нескольких спортсменов, отправляется в одну сторону, юниоры — в другую. Они никогда не догонят друг друга. А что касается конкретных решений, то надо зрить в корень. Всё должно начинаться со школы. Должен быть учитель — физрук, классный руководитель или организатор, который заинтересован в том, чтобы дети были заняты спортом. И для этого нужна система: чем больше чемпионов в школе, тем выше зарплата у учителя. Вот и всё», говорит тренер.

Алексей Губанов отметил, что есть некоторые проблемы в менеджменте — управлении развитием каждого региона. Например, Восточно-Казахстанская область как самая богатая и обустроенная по своему результату просела, хотя тут как раз есть финансы (мы приводили их в таблице с бюджетом). Возможно, проблема в управлении. Но делать прогнозы пока нельзя. В федерации уже произошла перестановка, и будут ли от неё плоды, нам предстоит узнать.

При этом, по мнению Губанова, уже сейчас федерации могут перестраиваться, чтобы не просто ждать бюджетных денег, но и самим начинать их зарабатывать. Даже 100 тысяч тенге, которыми федерация может сама себя обеспечивать, — это на 100 тысяч больше нуля. Мерч, реклама, партнёрство, сотрудничество. Какие-то вещи пробовали делать, но не системно. Может быть, это позволило бы привлечь новых людей в штат. Обязательно нужно вкладываться в тренеров. В их образование, повышение квалификации. К спорту приучать с детства.

В идеальной картине мира у Казахстана много объектов спортивной инфраструктуры, и частных, и деепричастных, вообще любых. Без бюрократических узлов, когда на спортивный объект не могут попасть спортсмены. Возможно, государству стоит начать делить ответственность и привлекать к управлению бизнес? И ещё. Лёгкой атлетике очень нужна помощь медиков, психологов и персонала, который может работать с телом и психикой спортсмена. Проблема затронута мельком, потому что у неё нет даже каркаса для обсуждения — всех этих людей просто нет (а у карате годзю-рю, кстати, есть).

«Устав федерации нужно пересмотреть. С 2016 года его дважды изменяли, но он по-прежнему должен соответствовать конституциям World Athletics и Asian Athletics. По действующим правилам национальные федерации не могут включать в Устав положения, противоречащие этим документам. Например, у нас до сих пор допускается „голосование по доверенности“, из-за чего доходило до абсурда — на конференции голосовали гражданин другого государства, руководитель аудиторской комиссии и даже генеральный секретарь федерации. Это недопустимо. Кроме того, в Уставе есть и другие статьи, которые необходимо привести в соответствие с международными нормами. Ещё один важный вопрос — состояние лёгкой атлетики в крупных городах. Впервые с 1956 года на Олимпийских играх не было ни одного представителя Алматы, Шымкента и Астаны. На Азиатских играх — 2023 легкоатлеты из Алматы, Астаны, Шымкента, Павлодара и Караганды не завоевали ни одной медали в личном зачёте. Это тревожный сигнал, который требует детального анализа», заключил Алексей Кондрат.

Станет ли опорой всем этим проблемам строительство национального университета в Астане? Будет ли атлетика искать частные деньги — может, хотя бы часть футболомании в Казахстане достанется «королеве спорта»? И что принесёт перемена главы федерации, будет понятно уже в ближайшие годы. Мы уже доказали, что можем свирепо сражаться на Олимпийских играх в этом виде спорта, а учитывая массовый интерес казахстанцев к любительскому бегу, это настоящий пул отечественного потенциала, который стоит лишь эффективно направить.

Фехтование: грация движений и мысли

Фехтование заслуженно называют физическими шахматами. Это спорт в белоснежных костюмах, основанный на противостоянии интеллектов. Продвигать фехтование непросто — зал для этого вида спорта нельзя делить с другими дисциплинами: борцами, легкоатлетами и кем бы то ни было ещё.

Для тренировок и соревнований нужно электронное оборудование. Полный комплект экипировки фехтовальщика, соответствующий стандартам международных соревнований, стоит 400–500 евро или 260 тысяч тенге. Долгое время фехтование относилось к категории низких по приоритету видов спорта и поэтому его финансирование оставалось на соответствующем уровне.

Когда Мирбулат Абуов пришёл на пост главы федерации фехтования, первое, что он сделал — ремонт основного фехтовального зала. Вспоминает, что условия для тренировок, мягко говоря, были не лучшими.

Дальше нужно было срочно менять стратегию обучения спортсменов.

«Сначала мы пригласили венгерского специалиста Ференца Тота, благодаря которому впервые в истории страны была завоёвана медаль чемпионата мира — Руслан Курбанов в 2023 году — и получена командная олимпийская лицензия в 2024 году. Для того чтобы сделать следующий шаг — завоевать олимпийские медали — мы убедили возглавить команду шпажистов одного из лучших тренеров мира по мужской шпаге — украинца Александра Горбачука, который 15 лет работал в Японии. Он буквально с нуля поднял японское фехтование и привёл их к двум олимпийским золотым медалям подряд. Он рассказывает, что в Японии работал в зале на 30 фехтовальных дорожках, где одновременно тренируются спортсмены всех возрастов. Рядом огромный спортивный комплекс с тренажёрными залами, горячими и холодными бассейнами, медицинскими кабинетами, где врачи отслеживают показатели, анализируют ритмы спортсменов и рассчитывают их пики формы. У нас таких условий пока нет, и ему здесь сложно, но мы стараемся помогать, насколько возможно. Наше фехтование в первую очередь развивается благодаря государственной поддержке. Когда она была минимальной, результаты тоже были низкими. Но у Министерства туризма и спорта много видов спорта, поэтому наши спортсмены должны доказывать, что именно им больше нужна поддержка. В этом также состоит и задача федерации. Однако возникает замкнутый круг — чтобы получить финансирование, нужны медали, но чтобы завоёвывать медали, нужна поддержка. Заслуга нашего состава в том, что мы смогли привлечь больше внимания государства к фехтованию. Успехи наших спортсменов стали вызывать интерес, и нас стали больше поддерживать», объясняет президент федерации Мирбулат Абуов.

После такого поворота последовали исторические для Казахстана победы.

Читайте также: Впервые за девять лет: казахстанские фехтовальщики взяли золото в Кувейте

Абуов — представитель бизнеса. Его подход в управлении несколько отличается от того, что был раньше:

«Я пришёл из бизнеса один, не приводил с собой команду, и текущий административный аппарат состоит из бывших фехтовальщиков, которые уже работали до моего прихода. Единственное, что я поменял, — это начальника команды. Сейчас стиль управления в федерации открытый и понятный: все предложения собираются тренерским советом во главе с государственным и главным тренером, затем эти предложения рассматриваются исполнительным комитетом федерации, который принимает решения коллегиально. Некоторые вопросы выносятся на конференцию федерации и решаются голосованием членов федерации».

По словам президента федерации, с 1 октября 2024 года новый тренер Александр Горбачук приступил к работе и уже начал показывать результаты. Он сделал ставку на молодёжь, и теперь юные спортсмены в возрасте 18–20 лет участвуют в турнирах прямого выбывания на Кубках мира, куда раньше просто не доходили. Основной состав, первая команда, тоже прогрессирует.

За последние восемь лет значительно изменилась ситуация с судейством. Сейчас в Казахстане статус квалификационных судей имеют 30 человек. Из них девять судей международного класса, два судьи высшей национальной, два национальной, восемь первой категории и девять судей по спорту. Часто проводят семинары, чтобы тренеры могли получать свежие знания.

В Казахстане стали проводить международные соревнования, так вид в стране становится популярнее. В ноябре 2022 года в Алматы впервые прошёл Кубок мира среди юниоров по женской сабле, затем чемпионат Азии до 23-х лет в октябре 2023 года, а уже в феврале 2025 года Кубок мира по сабле среди юниоров (среди мужчин и женщин).

Что касается инвентаря, то сегодня национальная сборная в основном укомплектована. В 2020-м всех экипировали благодаря поддержке Министерства культуры и спорта и НОК РК. Бывает, что не хватает отдельных элементов, это федерация решает в текущем режиме.

В 2022 году в Министерстве культуры и спорта поддержали много федераций, в том числе и фехтование: количество штатных и спортсменов-контрактников увеличили до 48 человек, а тренерский состав расширили до 14 человек.

«Сейчас подрастает молодое поколение, которое может достичь достойных результатов на континентальных и мировых соревнованиях, и для них финансирование и место в штатной команде — огромный стимул в тренировочном процессе и перспективе дальнейшей спортивной карьеры», подчёркивает Абуов.

Минтуризма и спорта за последнее время увеличило поддержку фехтования, но у федерации есть ряд затрат, на которые просто не предусмотрено бюджетное финансирование. В таких случаях поддержку оказывает федерация, например:

- у команды должно быть качественное спортивное питание, медицинские препараты и услуги сверх объёма от государства;

- экипировка и инвентарь в отдельных случаях;

- премии за выступления на значимых соревнованиях;

- оплата некоторых учебно-тренировочных сборов;

- аренда жилья и доплаты для тренеров-консультантов, помощь спортсменам в аренде жилья;

- доплаты спортсменам и тренерам;

- деньги на ремонт и инвентарь фехтовальных залов.

Бюджет федерации формируется из личных средств самого Абуова либо компании, одним из учредителей которой он является. До пандемии помощь оказывали бизнесмены — друзья нынешнего президента федерации, но с её началом поддержка со стороны сократилась, и сейчас финансирование федерации держится фактически на Мирбулате Абуове и его бизнес-партнёре Абдрамане Едильбаеве.

Основную роль в обеспечении фехтования оборудованием и инвентарём играет АО «Самрук Казына» и фонд Sport Qory, подчеркнул Абуов.

«В 2018 году, когда финансирование спорта осуществлялось через Национальный олимпийский комитет (НОК), закупки оборудования и инвентаря также шли через НОК. Процедуры были строгими — пройти их, пожалуй, даже сложнее, чем выиграть тендер в министерстве или акимате. Контроль за расходами был жёстким, и финансирующая сторона обязательно делегировала своего представителя в состав исполкома федерации. Когда финансирование перешло в ведение Министерства туризма и спорта, его представитель также вошёл в исполком. Таким образом, контроль со стороны государства был постоянным. Дисциплина в тратах особенно важна, поскольку деньги зарабатываются тяжёлым трудом, а значит, их расходование требует жёсткого контроля. Поддержка государства — ключевой фактор развития фехтования, и здесь многое изменилось благодаря поручению главы государства. Президент распорядился сократить число финансируемых видов спорта, так как раньше деньги размазывались на 180 направлений. Теперь есть конкретные приоритеты»,рассказывает Мирбулат Абуов.

Главным решением для нынешнего состава федерации было полностью отказаться от спортсменов-легионеров и, напротив, привлечь лучших иностранных специалистов-тренеров, которые будут воспитывать отечественных спортсменов и помогать расти казахстанских тренерам. Очень важна языковая среда. Сейчас тренер украинец, фехтовальщики говорят с ним на одном языке и с ним можно смело погружаться в дебри тончайших нюансов высшего спортивного мастерства.

«Казахстанская земля богата талантами — новые перспективные спортсмены появляются постоянно. Несмотря на ограниченное количество залов, фехтование расширяется, и сейчас у нас уже 10 отделений в разных регионах. Это не предел, для развития нужна инфраструктура. Фехтование в Казахстане пока остаётся нишевым видом спорта. В советское время оно было массовым, однако сейчас в стране лишь около трёх тысяч фехтовальщиков»,

объясняет Абуов.

Проблема с тренерским составом в таком сложном и техническом виде тоже стоит остро. Наши тренеры способны доводить до хороших результатов юношей, но при переходе во взрослый спорт выводить фехтовальщиков на мировой уровень у них не получается.

«Чтобы идти в ногу со временем, нужно общаться с тренерами на международных соревнованиях. Многие до сих пор работают по старым методам, не владеют иностранными языками и не стремятся развиваться. Это серьёзная проблема. Мы начали приглашать иностранных специалистов, которые проводят семинары, делятся опытом и не скрывают методики. Но приходит всего два-три тренера, а реального интереса к обучению мало. Мы пытаемся сделать повышение квалификации обязательным, но далеко не все готовы учиться, даже работая с высококлассными наставниками. Другая серьёзная проблема — низкие зарплаты тренеров. Молодым специалистам невыгодно идти в профессию, ведь им нужно обеспечивать себя и семью. Национальный олимпийский комитет ставил задачу повысить оплату труда, но в итоге зарплата была увеличена только у главных тренеров по видам спорта, а рядовые специалисты изменений так и не почувствовали. Из-за этого молодёжь не приходит в профессию, а нехватка кадров только усиливается»,поднимает проблему Абуов.

Другой вопрос, что престиж фехтования, успехи этого вида в Казахстане будут менять ситуацию, но на это нужно время. Государство расставляет приоритеты, и нужно определить, сколько видов спорта будет поддерживаться и в каком объёме. Абуов привёл такой пример: если бы фехтование получало хотя бы 5 % от финансирования футбола, то казахстанские фехтовальщики могли бы стабильно выступать на олимпиадах во всех видах оружия.

Мирбулат Абуов как человек, который пришёл из бизнеса, уверен, что управленческий аппарат должен работать максимально эффективно и рационально. Что касается самого финансирования федерации, ситуация здесь отличается от тех, что мы приводили в пример выше. Если карате — полная автономия бизнеса, которая выступает и одерживает победы на соревнованиях международного уровня, то лёгкая атлетика — это государственный спорт. У фехтования уже есть поддержка бизнеса, которая миксуется с бюджетными деньгами.

Смешанная форма поддержки для видов спорта, которые представляют нашу страну, похожа на сепарацию от бюджетных денег, которая приводит к социальной ответственности бизнеса. В любом случае можно сделать вывод, что во многих видах отечественный спорт переживает эволюцию управления, вынужденную, но неотвратимую.

Все эксперты, с которыми мы беседовали, говорили одну и ту же фразу:

«Чудес в большом спорте не бывает».

Всё это работа, которую нельзя пускать на самотёк, которая требует времени внимания, но обязательно приносит плоды.

Данный материал подготовлен в рамках проекта Solutions Journalism Lab II в жанре журналистики решений и представляет собой личную точку зрения автора.

Читайте также:

Последнее

- Финал-позор: Швёнтек уничтожила Анисимову в финале Уимблдона

- УЕФА исключил «Кристал Пэлас» из Лиги Европы из-за конфликта с «Лионом»

- Легенда возвращается: 45-летняя Винус Уильямс сыграет на турнире WTA в Вашингтоне

- «Манчестер Юнайтед» решил начать экономить даже на сувенирах

- Казахстанские борцы взяли два золота на молодёжном чемпионате Азии

- Opta назвал лучший футбольный клуб мира

- В Казахстане могут провести турнир UFC с титульным боем Рахмонова

- Усик показал форму перед реваншем с Дюбуа

- Экс-игрока НБА посадили на восемь лет за изнасилование

- Финал без Соболенко: кто сыграет в главном матче Уимблдона?

- «Убийца гигантов»: казахстанская шахматистка сотворила сенсацию, обыграв действующую чемпионку на Кубке мира

- VAR сыграл против: «Актобе» проиграл «Легии» в первом матче Лиги Европы

- «Лион» все же остался в Лиге 1 — клуб нашел деньги

- Карло Анчелотти приговорили к году тюрьмы за неуплату налогов

- «В другой стране исход был бы иным»: Тренер сборной Азербайджана намекнул на предвзятое судейство в Астане

- Боксер Дмитрий Бивол рассказал, что его мама родилась в Шымкенте

- Леброн Джеймс заявил, что хочет побить вечный рекорд НБА

- Защитит ли титул Алькарас? Определились все полуфиналисты Уимблдона-2025

- «Принцесса Дубая»: разведенная Сабина Алтынбекова собрала волну комплиментов в Instagram

- Спорт вне эмоций и веры: в Казахстане ввели новые ограничения для своих атлетов